付審判請求

刑事訴訟付審判請求最高裁判決と矛盾する棄却を最高裁も支持した事例

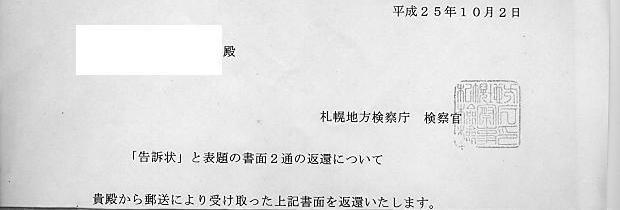

札幌検察庁玉井美雪検察官が法文を否定し、刑訴法260条不起訴理由の告知を拒否。

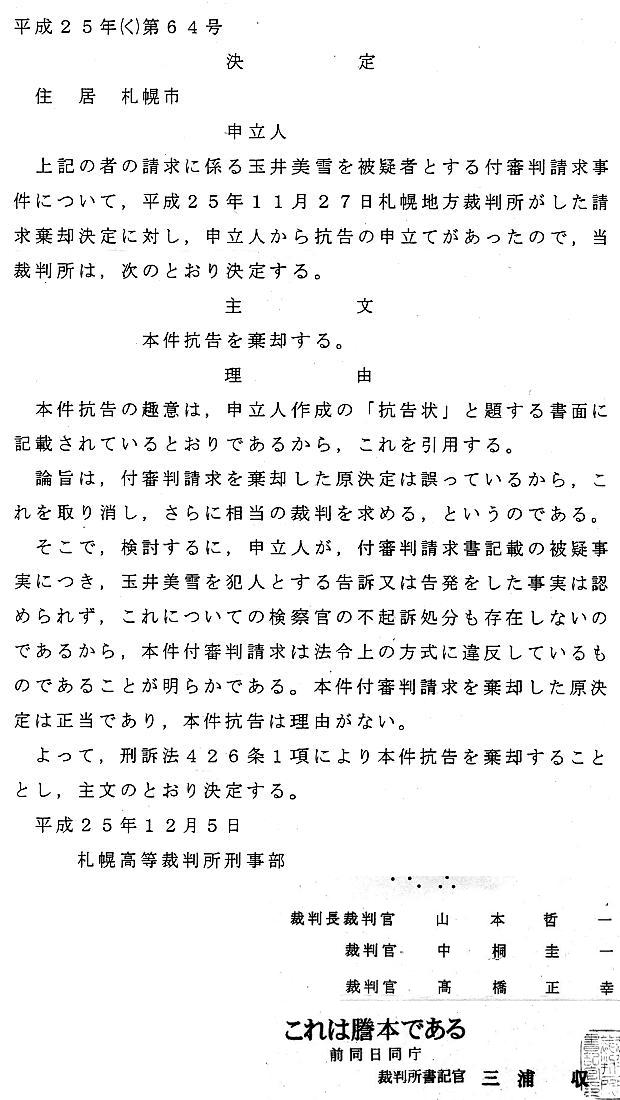

警官タモツとしやの告訴状を添付しているにもかかわらず、請求人が不起訴にした玉井美雪検察官を対象にして、付審判請求したかのように棄却決定文を作った虚偽公文書作成行使の罪を裁判官らが行使している。加藤学裁判官大久保俊策裁判官瀬戸麻未裁判官は悪意を持って棄却。しかし、付審判制度発足以来、この「準起訴手続」が認められたケースは0.0???%。こういう方法等が繰り返されているのかもしれません。

(-------ここからは請求人が提出した抗告状の要約です)平成25年(つ)1号付審判請求棄却決定について、被疑者にも札幌地方検察官玉井(美雪)とすぐ上の「不起訴処分をした検察官」の下に被疑者の行に同じコピペで玉井を入れたことが、法令上の方式に違反し、棄却した。しかし、同様の裁判所のサイトから最高裁判決で付審判の判例を調べていると、請求人のように被疑者と上告人を書き間違えて決定書類を作成している裁判所関係者の事例があり、昭和42年(オ)580昭和42年10月20日集民88号715頁裁判所の誤記は許され、付審判請求人の誤記は認めず、法令上の方式違反で棄却とは、札幌地裁刑事3部加藤学大久保俊策瀬戸麻美大久保裁判官及び佐々木克巳書記官らの虚偽公文書作成行使の罪にあたる。昭和42年(し)17昭和42年4月11日集刑163号59頁「js_20100319125707521388」のPDFでは付審判請求書には被疑者および犯罪事実の特定ないし、適式な証拠の記載もないから、本件請求は刑事訴訟法262条2項や規則169条所定の方法に違反し~」かなり似ている。これを見て棄却したと推測すると、一方で証拠の記載や犯罪事実の特定はされていることを本件札幌地裁刑事3部加藤学大久保俊策瀬戸麻美大久保裁判官らは札幌地方検察官玉井について、「告訴又は告発をした事実は認められない」とあり、北海道警察********タモツとしやの告訴状を認識している。にもかかわらず、被疑者を検察官と考えて棄却するには強い「悪意」がある。さらに最高裁判例と異なり、刑事訴訟法規則169条に違反とは書かれていない。刑事訴訟法規則169条とは「法第二百六十二条の請求書には、裁判所の審判に付せられるべき事件の犯罪事実及び証拠を記載しなければならない」とあり、これらを付審判請求人は満たしていればこそ、今回の棄却理由に入らなかった。そもそも上記刑事訴訟法規則169条が付審判請求の方式と考えれば、今回の「法令上の方式に違反し、棄却」そのものが悪意を持って決定されていることは公表すれば、明らかである。法務省の規則PDF410KBから(審判請求書の記載要件・法第二百六十二条)第百六十九条法第二百六十二条の請求書には、「裁判所の審判に付せられるべき事件の犯罪事実及び証拠を記載しなければならない。」とあり、被疑者の内容は法令上の対象ではない。本件棄却無効。刑訴法266条一は「請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは請求を棄却する」とあり「理由がないとき」を選ばず、平成25年(つ)第1号は「法令上の方式に違反」を選んでいる。理由があっても受け付けるわけにはいかないという意味で棄却したのであれば、挑戦的で、反射効を認めたものと推量する。この地裁棄却を高裁も踏襲し、5ページ目の最高裁は「判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑事訴訟法433条の抗告理由(405条二の最高裁の判例と相反する判断をしたこと)には当たらない」と棄却した。

下の判例は今回利用した本件に類似する「付審判請求」に関する2件の最高裁判例昭和42年(オ)580昭和42年10月20日集民88号715頁「js_201003191324454134038」のPDFと昭和42年(し)17昭和42年4月11日集刑163号59頁「js_20100319125707521388」のPDFです。これを上の(高裁)抗告状にも付けています。にもかかわらず、地裁と同じ、玉井美雪検察官を相手に請求したと裁判官は主張しています。(判例を確認するには、裁判所のサイトから検索画面で最高裁に合わせ、⇒「付審判請求」を入力し、⇒4ページ目に、この画面が現れます)

最高裁も最高裁判例を無視して棄却。

1949年の刑事付審判(公務員の刑事事件)制度開始以来、認定されたのは0.??%です。最高裁は「判例変更」をしないのでしょうか。{昭和55年の第一審通常訴訟既済事件数に関する統計によれば、対席判決総数2万3019件のうち認容1万7359件(約75.11%)、棄却5492件(約23.86%)、却下168件(約0.73%)、これに対し、行政第一審訴訟既済事件の場合は、対席判決総数489件のうち認容62件(約12.68%)、棄却326件(約66.67%)、却下101件(約20.65%)になっている(最高裁判所事務総局・昭和55年司法統計年報民事・行政編168頁、240頁)また、別の統計では、昭和56年度における行政第一審訴訟の既済件数1154件のうち、判決により終了したものが698件、そのうち認容130件(約18.6%)、棄却446件(約63.8%)、却下122件(約17.4%)となっている(最高裁判所事務総局行政局「昭和56年度行政事件の概要」法曹時報34巻9号1761頁)。新・実務民事訴訟法講座⑨行政訴訟法Ⅰ日本評論社発行9ページより}

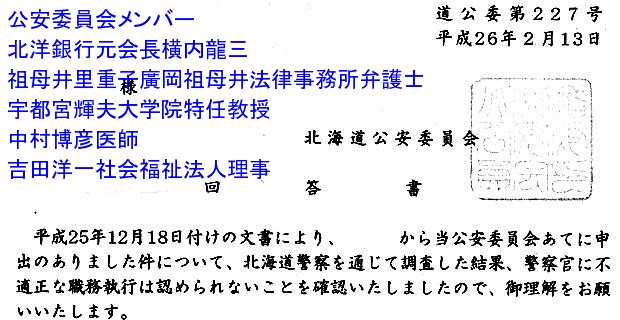

苦情申立を請求したが、回答には廣岡祖母井法律事務所の祖母井里重子弁護士が公安委員会のメンバーであるにもかかわらず、行政手続法14条行政不服審査法第十四条①「不利益処分の理由の提示」がない。行政手続法15条・行政不服審査法57条1項にも教示義務がある。行政手続法8条①及び北海道行政手続条例8条理由の提示。北海道行政手続条例14条不利益処分理由の提示なし。「ご理解をお願いします」としか書かれていない。理由不備を判例で証明する。(裁判所のサイトでは、昭和まで検索可能)大審院判決大正15年4月1日民1判大正14年(オ)980号判例拾遺1巻民53頁22の33巻887頁では「判文上いかなる理由によってか知りえない場合は違法である。」大審院判決昭和7年5月20日民集11巻1005頁⇒判例時報146号16頁「判断の違脱は職権調査事項であると否とを問わず当事者の主張があるにもかかわらず、これに対する判断を脱漏した場合をいう」(他に最高裁判決昭和33年6月26日裁判所サイトからのダウンロードファイル番号js_20100319122544597054.pdf判例時報153号18頁・判例時報839号111頁・判例時報923号78頁・判例タイムズ411号276頁)。最高裁判決昭和37年12月26日民集16巻12号2557頁裁判サイトPDF番号js_20100319121743518219.pdfダウンロード青色申告承認取消請求事件と同じく「取消処分は誤りがないと認められますので審査の請求には理由がありません。」と記載しただけでは理由不備である。「・・・請求人の請求を排斥するについては、審査請求書記載の不服の事由が簡単であっても、原処分を正当とする理由を明らかにしなければならない。・・換言すれば理由によらない理由を付記するにとどまる決定は、審査決定手続きに違法がある場合と同様に判決による取消を免れないと解すべきである。」最高裁判決昭和38年5月31日民集17巻4号617頁では「簡潔すぎて意の尽くされていないものは理由不備の違法となる。」最高裁判決昭和32年10月31日最高裁判所判例集11巻10号1779頁裁判サイトjs_20100319124359372590.pdfダウンロード事件名「土地所有権証認等請求事件」では「書証についてはその記載及び体裁から特別な事情のないかぎり、その記載どおりの事実を認めるべき場合に何ら首肯するに足りる理由を示すことなく、その書証を排斥するのは理由不備の違法である。」単純否認は「注解民事訴訟法・証拠・簡易裁判所手続(有斐閣発行)286頁「犠牲自白として理由なくして主張事実を十分に争わず、理由につき不認が期待されるにもかかわらず、単純否認しかしないときに、当該事実主張を自白したものと見做す」のと同じように(法務省民事局参事室・民事訴訟手続に関する改正要綱試案{平成5}第4の6及びドイツ民事訴訟法138条の完全陳述義務参照)この事から原告の請求内容を単純否認したことにより模索的証明として類推される。大審院判決大正8年2月1日民3判大正7年(オ)863号民録25巻246頁では「抽象的な言葉で説明しただけで具体的な説明をしない判決は理由不備の違法である。」札幌高裁判決昭和35年4月4日昭和34年(ウ)24号判例時報233号30頁では(裁判所ネット検索該当なしと表示される)「上告人の提出援用にかかる各証拠について十分納得のゆく説明を与えることなく、また特別な事情についても、たやすく上告人の主張を排斥していること前述のとおりであるから原判決のこの判断は判決に理由を附さない違法がある場合に該当するものに他ならない(他東京高裁昭和53年12月26日民2判昭和51年(ツ)120号(裁判所ネット検索該当なし)判例時報928号66頁添付証拠参照)。最高裁昭和40年(オ)1165号昭和43年11月15日判決よりダウンロードファイル番号js_20100319132425043663.pdf判例時報538号47ページでは「原判決は、これらの特別事情の存在になんら言及することなく、かつ前示各証拠を排斥する理由を明示しないで、前記の証拠だけから、本件「離作料」の支払いの一事をもって小作料を放棄したものだと判示したのは、重要な証拠の採否について判断をせず、その結果、審理不尽、理由不備の違法をおかしたものものというのを理由とすべく、この点の違法をいう論旨は、理由があり、上告人らの金員支払請求を排斥した部分の原判決は、他の論旨について判断するまでもなく、破棄を免れない。」とある。最高裁昭和22年(オ)18号昭和23年4月13日判決民集2巻4号裁判所鉱山事件ダウンロードファイル名js_20100319124112289331.pdfでは「------被上告会社の主張を是認するには右格段の理由に付き何等か首肯するに足る説明がなければならない、然るに原審が之に付き何等説明するところなく、単に前記の如く判示して上告人の主張を排斥したのは、実験法則違反若しくは理由不備の違法あるものといわなければならない。」 更正処分石川木材最高裁昭和47年(行ツ)88号昭和53年3月8日判決民集30巻2号裁判所ファイル番号js_20100319121406882412.pdfによると、「----(更正の)理由を付記すべきものとしているのは、更正処分の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものであり、」と行政手続法に合致する最高裁判例である。最高裁昭和40年(行ツ)5号昭和47年3月31日判決裁判所ファイル番号js_20100319120345062677.pdf民集26巻2号322ページ「処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものであると解すべきところ、」と行政手続法に合致する最高裁判例である。最高裁昭和45年(行ツ)36号昭和49年4月25日判決裁判所ファイル番号js_20100319120443937207.pdf民集28巻3号405ページも最高裁昭和47年(行ツ)88号昭和51年3月8日判決裁判所ファイル番号js_20100319121406882412.pdf民集30巻2号64ページも同趣旨。 最高裁昭和36年(オ)84号昭和38年5月31日判決裁判所ファイル番号js_20100319121748058252.pdf判例集17巻4号617ページ{「再調査決定処分には誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載されているに過ぎず、右再調査決定の通知書に附記された理由にも、公正を相当とする具体的根拠が明示されていない場合は、右いずれの記載も、注所定の附記理由としては不備であって、更正処分、審査決定はその取消を免れないものといわなければならない。}とある。本件はこの判例に酷似している。最高裁昭和22年(オ)18号昭和23年6月13日判決裁判所ファイル番号js_20100319124112289331.pdf民集2巻4号71ページ「~これら書証の存在に拘わらず、所有権放棄に関する被上告会社の主張を是認するには右格段の理由に付き何等か肯定するに足る説明がなければならない」告訴状を本人に手渡で返還し、その録音を公安に送っても、各法文にある犯罪捜査規範第六十一条(被害届の受理)警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。第六十三条(告訴、告発および自首の受理)「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。」に違反し、刑事訴訟法242条(告訴告発を受けた司法警察員の手続)「司法警察員は、告訴・告発を受けた時は速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない」に生活安全課渡辺は違反し、刑法194条特別公務員職権乱用罪が疑われるにもかかわらず、今回告訴状を返還されても、公安は:「北海道警察を通じて調査した結果、警察官に不適正な職務執行は認められないことを確認しいたしましたので、御理解をおねがいいたします。」と回答。これは警官の免罪符になるだろう。理由不備をするのは、過去の判例が動機になっているのかもしれない。しかし之を覆す判例を持っている 判例時報1024号55ページ昭和56年(オ)715号裁判所ファイル番号js_20100319131858964017.pdf理由付記が「望ましい」としながらも、判例(昭和24年(オ)34号最高裁判決昭和25年2月28日民集4巻2号75頁裁判所ファイル番号js_20100319123034030784.pdfと昭和30年(オ)851号最高裁判決昭和32年6月11日民集11巻6号1030ページ裁判所ファイル番号js_20100319124406848266.pdfを出して「裁判所が証拠を排斥する理由を一々説示する必要のないことは、当裁判所の判例とするところである」というが、この判例を見ると、主要な争点部分でない件での判断について又は自白の証拠性について「真証に成立したとはいえない」という判断から理由項目には示さなかったという趣旨であり(最高裁判決民集4巻2号75頁の件)また「法律の文言の意味まで説明してから判決することまで理由中に書かなくてもよい」という判例(最高裁判決昭和30年(オ)851号民集11巻6号1030ページ)の趣旨であり、理由不備がまかり通る解釈をしていない。おそらく判例の中身を見ずに第一出版の判例集を引用したことが、第二次大戦以降理由付記が法文化されたにもかかわらず、これ以降の裁判で理由不備が罷り通る原因になったと思われる。公安委員会の違反行為及び公安委員会の不服規則を見ると、北海道公安委員会等に対する不服申立てに関する規則9条書類の返還がない。歴史的ダブルスタンダード。レジェンドブラック。

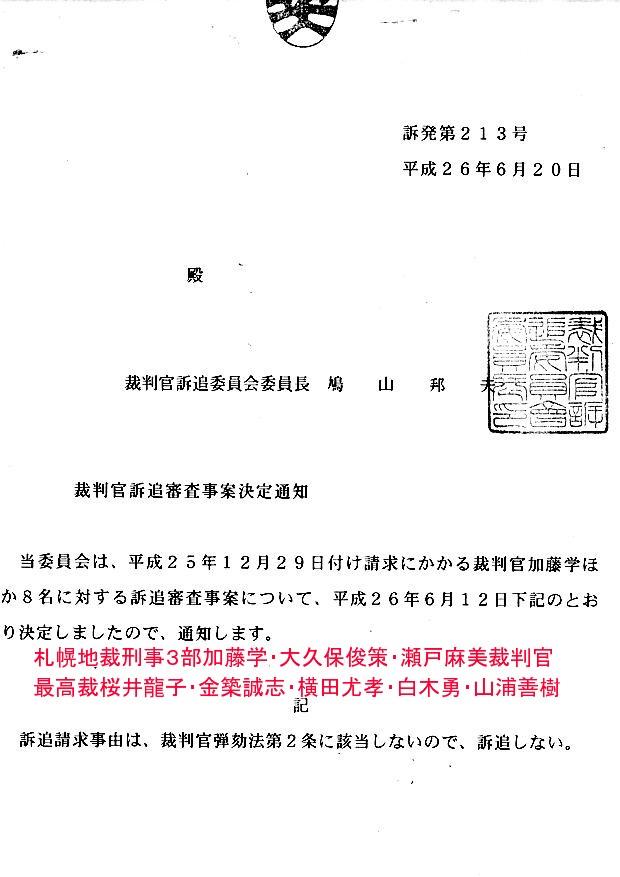

裁判官弾劾法33条裁判理由1「裁判には理由を附さなければならない」違反。同封された「補足の説明」に虚偽の法文を載せ、「①議事非公開」で決定理由を書かなくともよいわけではない。裁判官弾劾法33条違反。

以前は同封された「訴追請求の手引き」というオレンジの冊子で、うその法文を載せて工作をしていました。

公安委員会苦情申立対応拒否。取消訴訟へ

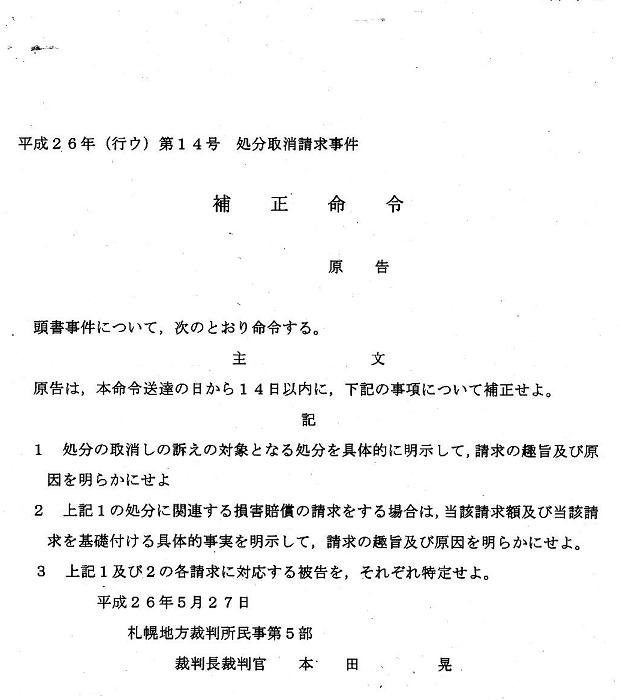

原告がまだ主張してもいない国家賠償請求を裁判官が補正命令で提案し、被告適格を間違いさせようと工作か?または20年以上前のように一審の裁判官が被告適格を間違え、高裁で被告適格が原告主張に転換した事例を再現させようとしたのか?(この事件は証拠入手妨害が目的で、被告「北海道」は「原告が被告適格を間違っている」と言い張り、最後まで証拠提出を拒否した事例)(原告は補正書に「国家賠償請求は北海道知事を被告適格」「取消訴訟の被告適格は公安委員会」と表示し、賠償は別件で行う方法を提示したが、次のページでは、この裁判官が自ら出してきた提案に触れずに訴状が却下された。

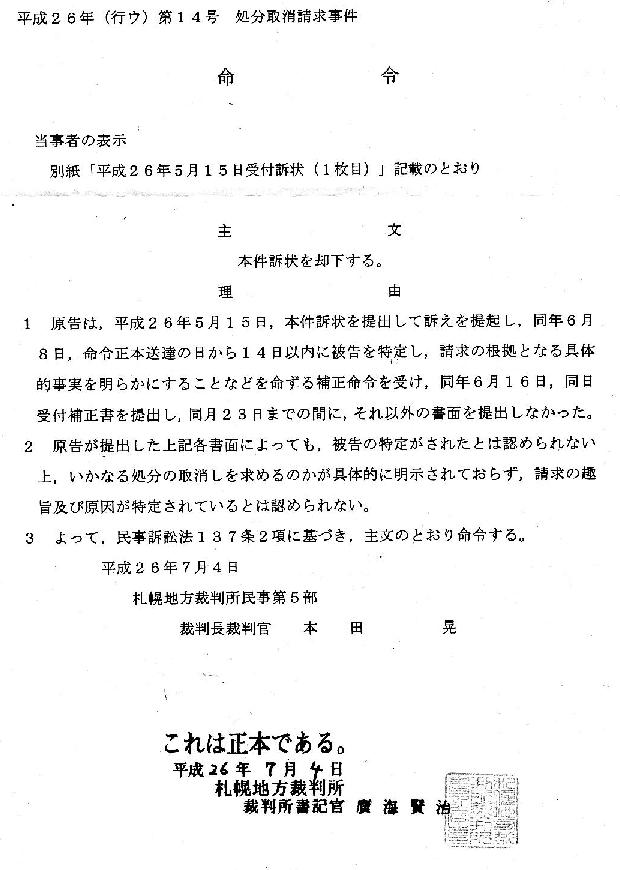

前頁の補正命令には損害賠償を書くように裁判官から持ちかけたにもかかわらず、内容に触れていない。不自然な公安委員会取消訴訟訴状却下。

すでに特別抗告と許可抗告申立手続きが終わってから、平成27年(行ハ)1号許可抗告を平成27年4月28日付け許可抗告申立て通知送付後、法文に存在しない手法で却下したのは不服なので、民訴規則188条(上告状及び上告受理の申立を一通の書面でする場合の取扱)・民訴費用に関する法律3条申立の手数料②により、特別抗告と抗告許可をする。 裁判所のQ&Aページhttp://www.courts.go.jp/hiroshima-h/saiban/tetuzuki/qa/index.htmlには、まるで一通の書面で特別抗告許可抗告ができないかのように主張する割には、法文が載っていない。裁判所のQ&Aはうそをついている。これを根拠に提起通知後の却下であったとしても、補正できない状況ではなく、そもそも理由がわからない。恣意的であるのは公表すれば、はっきりわかる。理由書を提出していないから却下でもない。特別抗告および許可抗告書に記載されており、追記するものもなく、後日理由書を送るかのような表示もしていない。強引な隠蔽に過ぎない。判例を載せており、そもそも特別抗告および許可抗告であり、札幌高裁がしているのはおかしい。京都地裁の成人を無理やり精神病院移送強要判例が書かれた許可抗告のみ都合が悪いので高裁が却下するのは強引異常。オープンすぎる工作員裁判官。特別抗告は予定扱い。法文にこのような手法は存在しない。こんなことする暇があったら、原告を移住させるべきだ。(地裁高裁で載せた京都地裁の判例に対して、理由不備等の最高裁判例を許可抗告に提示した)京都地裁平成18年11月22日平成15年(ワ)1090で本人拒否なのに精神病院入院敗訴。裁判所のサイトから PDFをダウンロードできる。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=33874裁判所の判断では-----本来,医師の診察を受けるか否か,病院に入院するか否かといった判断は,本人の自由な意思に基づいてなされるべきものであるところ,医療保護入院は,指定医により精神障害者と診断された者の医療及び保護のため,保護者の同意を要件に,精神障害者をその同意なくして入院させるものである。そして,精神障害の疑いがある者について,医療保護入院の前提となる指定医の診察を受けさせるために精神病院に移送する段階においては,未だ医療保護入院の要件を満たす否かは不明であることに照らせば,その移送には,原則として本人の同意が必要であるというべきである。(中略)申立人は,車中で,病院に連れて行かれることについて不満を述べるなどしていたこと(前記(1)イ(カ))を考慮すれば,本件搬送が申立人の意思に反するものであったことは明らかである。したがって,本件搬送は違法というほかない。-------上記判例のとおり職権乱用の強制連行(添付書類参照)精神疾患がなかった事実は変わらない。条理として北海道警察厚別署司法警察員タモツトシヤのまれにみる犯行「申立人を精神病院に強制連行したのは取り調べ録取書に白紙でサインさせて好きなように後付で書けるように工作を図り、ばれたことを口封じさせるため、独居房に入院させ、手・足・腹を縛られ、監禁したことを世間に公表させないように公安委員会の露骨な隠蔽録音記録等から裁判官らは安易に隠蔽を選んだ。

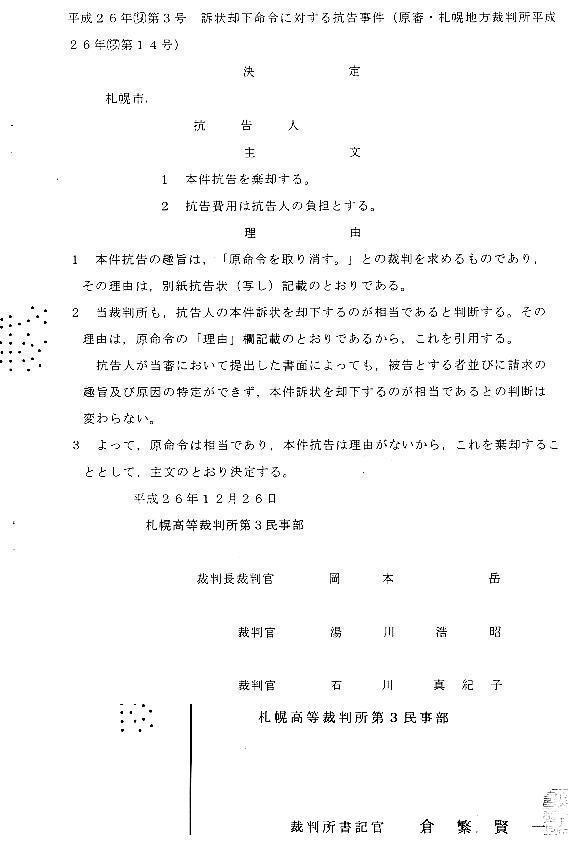

前頁の補正命令には損害賠償を書くように裁判官から持ちかけたにもかかわらず、内容に触れていない。不自然な公安委員会取消訴訟高裁も棄却。

地裁の補正命令3は「各請求に対応する被告を、それぞれ特定せよ」とあるが、警察法は、都道府県に警察を置くものとしており(36条1項)、この警察法の規定及び地方自治法2条6項2号(警察の管理及び運営を都道府県の事務としている規定)により、都道府県の団体事務(団体委任事務)最高裁昭和54年7月10日判例昭和52年(オ)857号民集33号5号481頁裁判所サイトから国家賠償の被告は北海道知事である。今回の取消訴訟の被告適格は警察法(苦情の申出等)第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

《追加》平12法139

2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。

2.申出者の所在が不明であるとき。

3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

《追加》

平12法139(抗告訴訟等の取扱い)

第80条 都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)

第3条第2項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。 以下この条において同じ。)又はその管理する方面公安委員会若しくは都道府県警察の職員の処分若しくは裁決に係る

同法第11条第1項

(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合 を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する」とあり、取消訴訟は公安委員会。

国家賠償は知事。―――-」

検察審査会は「返還」という法文にない検察官の対応を「不起訴処分」があったと認識せず、却下。検察審査会法2条所掌事項(2)には検察審査会は、告訴もしくは告発をした者、請求を待って受理すべき事件について事件についての請求をしたもの(中略)の申立があるときは、前項第一号の審査を行わなければならない」参照法文https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000147_20180601_428AC0000000054&keyword=検察審査会とあるが、事務官だけで作成されたであろう議決書。裁判所サイトにも適格審査に送るとある。

検察審査会は「返還」という法文にない検察官の対応を「不起訴処分」があったと認識せず、却下。検察審査会法第三十条「第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。ただし、裁判所法第十六条第四号 に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の規定に違反する罪に係る事件については、この限りでない」とあるが、「不起訴処分」という表現はない。検察審査会法2条所掌事項(2)には検察審査会は、告訴もしくは告発をした者、請求を待って受理すべき事件について事件についての請求をしたもの(中略)の申立があるときは、前項第一号の審査を行わなければならない」参照法文http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html法文を読み上げても、今回の議決書は検察官適格審査会に送らないと事務官が電話で回答2回確認した。事務官だけで作成されたであろう議決書。裁判所サイトにも適格審査に送るとある。http://www.courts.go.jp/kensin/q_a/q53/index.html適格審査会に送れない「ワケ」がある。